> 根本の根 TOP> 流体力学におけるオイラー記述の適応条件についての1意見

> 根本の根 TOP> 流体力学におけるオイラー記述の適応条件についての1意見

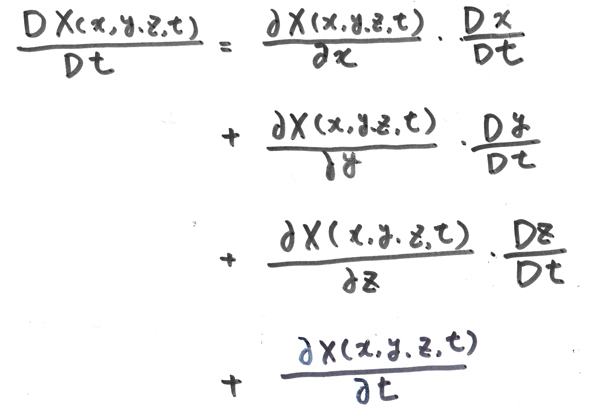

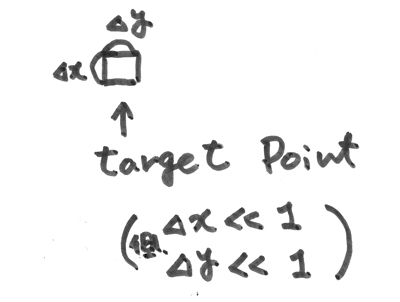

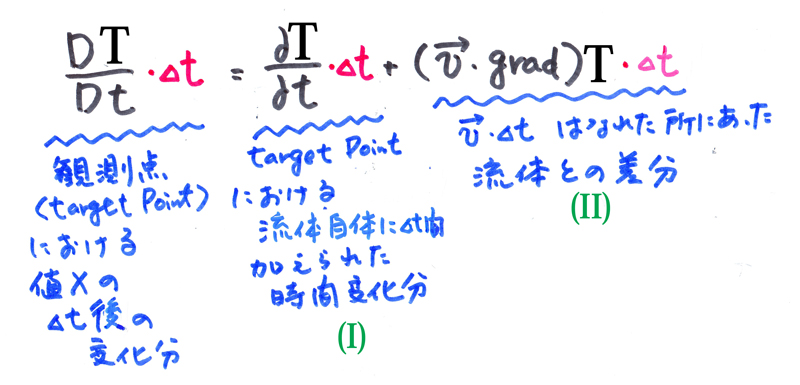

...(*1)

...(*1) ...(*2)

...(*2) ...(*3)

...(*3) ...(*4)

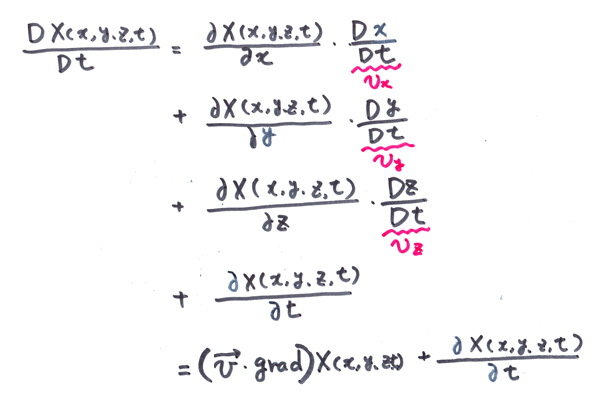

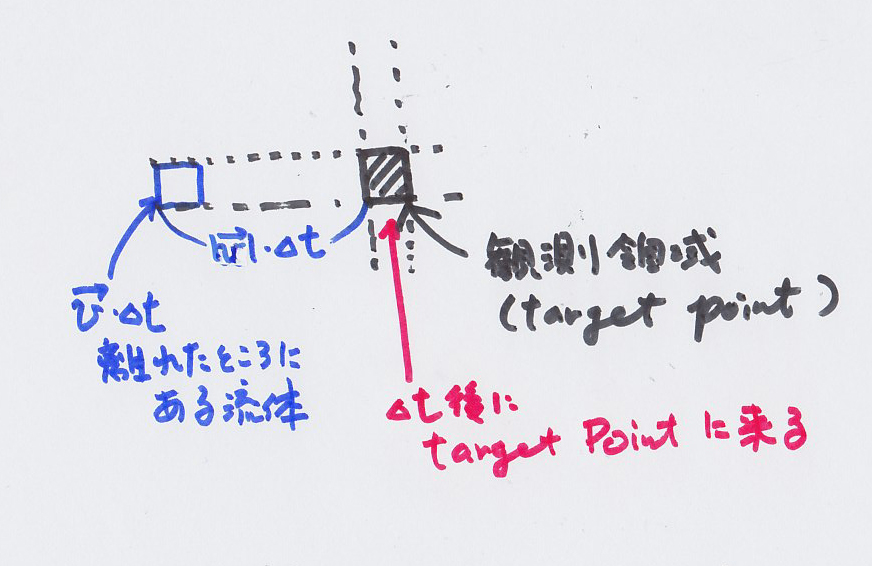

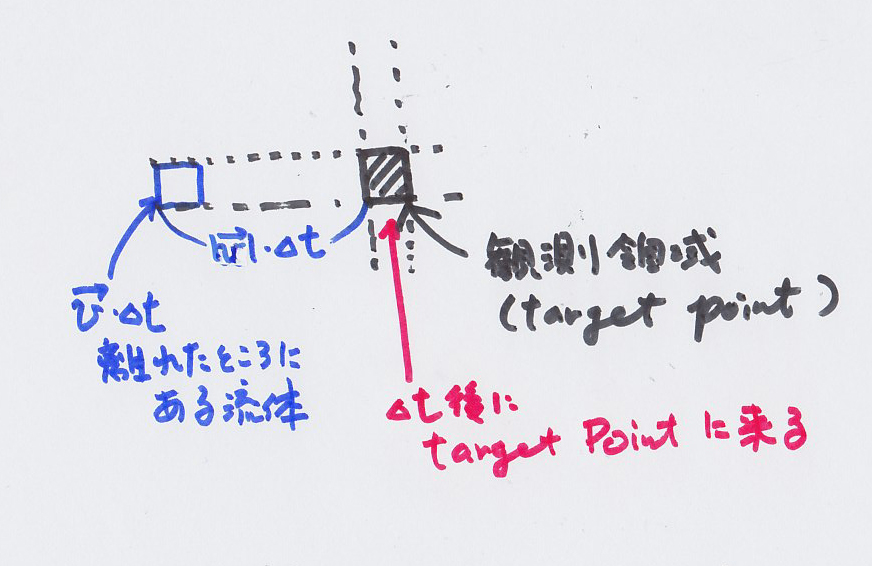

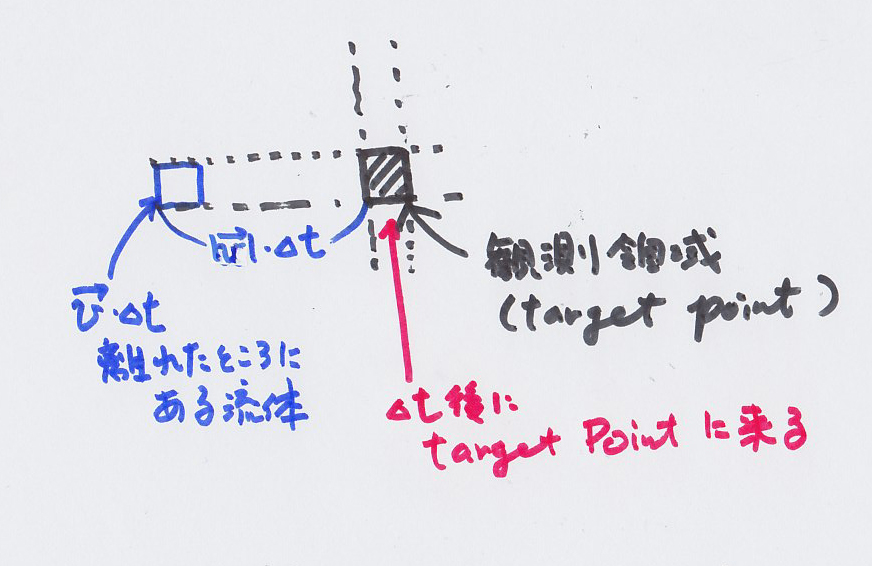

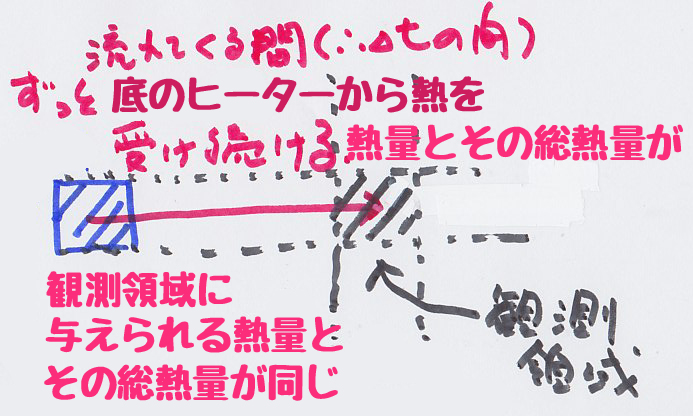

...(*4) という観測領域を設定し、

という観測領域を設定し、

離れた場所にあった流体です。

離れた場所にあった流体です。 離れた場所にあった流体で、

離れた場所にあった流体で、

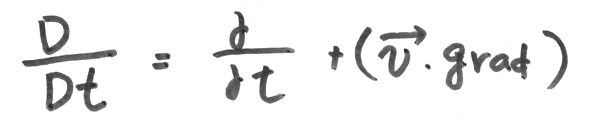

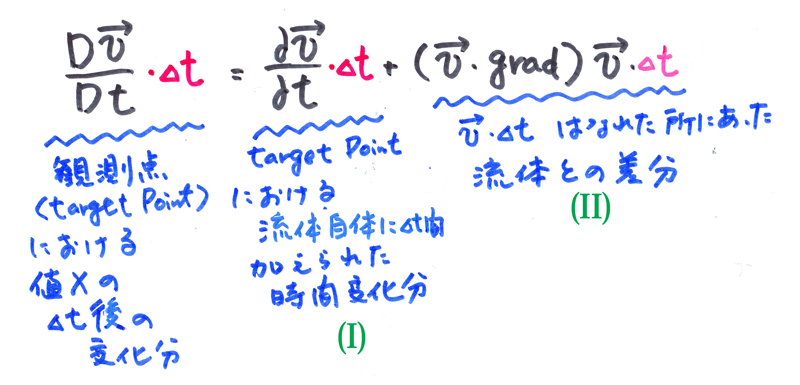

の適応される

の適応される

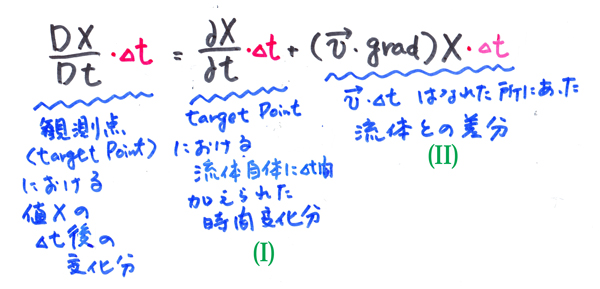

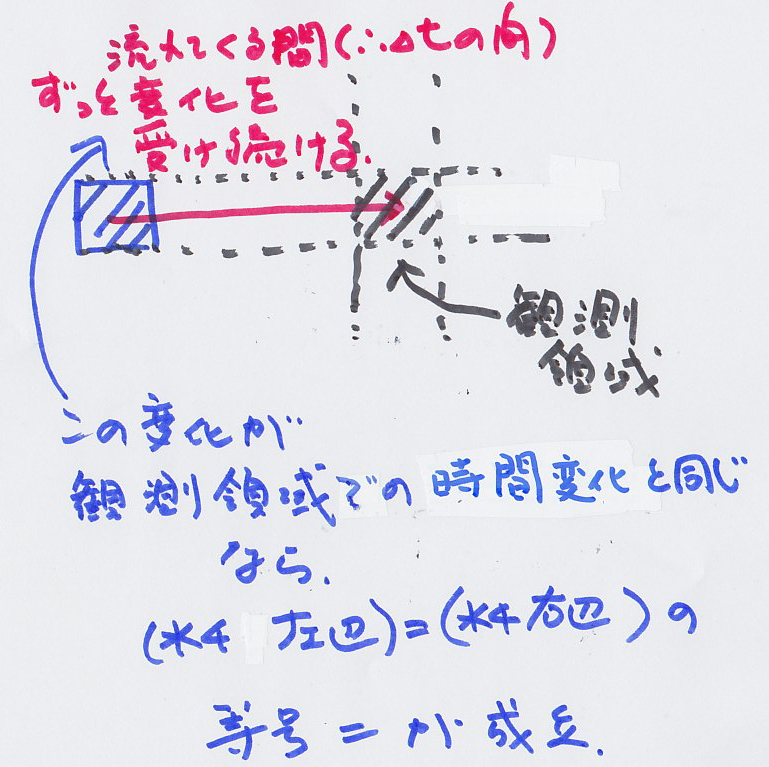

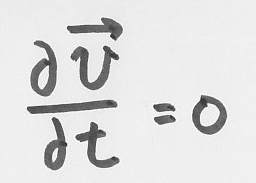

の均一な領域はΔtを小さくすれば、

の均一な領域はΔtを小さくすれば、 の距離はΔt→0とすることで、

の距離はΔt→0とすることで、 離れた位置にあった流体であると

離れた位置にあった流体であると

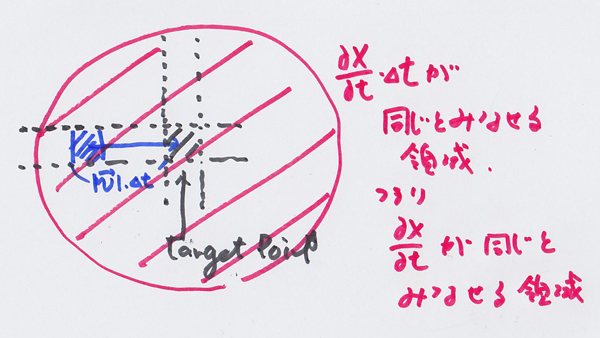

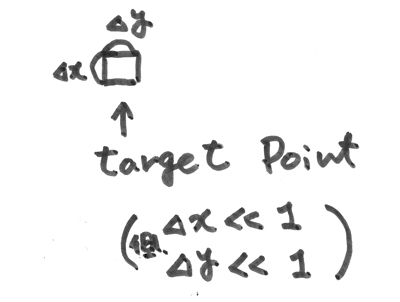

という観測領域を設定し、

という観測領域を設定し、

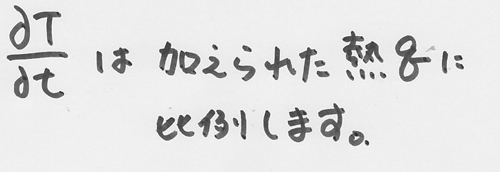

...(*5)

...(*5)

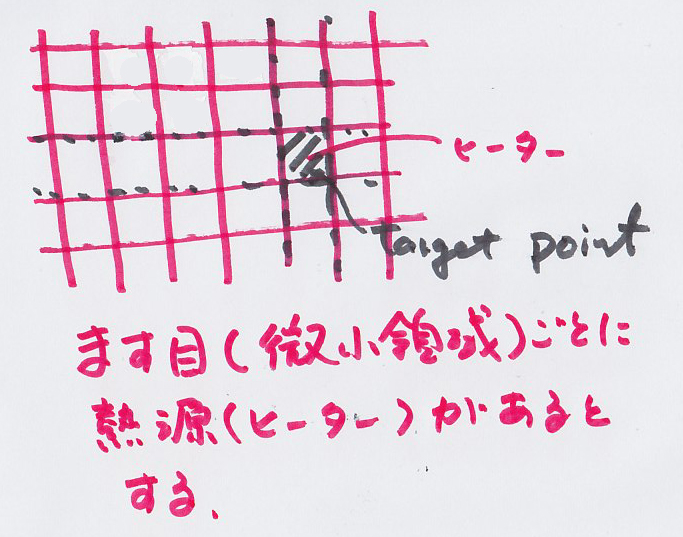

離れた2点間の温度差です。

離れた2点間の温度差です。 離れた流体が流れてくる間の同時刻のΔtの間、

離れた流体が流れてくる間の同時刻のΔtの間、 離れた流体が流れてくる間の同時刻のΔtの間、

離れた流体が流れてくる間の同時刻のΔtの間、 離れた流体が温められた分」ではありません。

離れた流体が温められた分」ではありません。

離れた場所にあった流体であると

離れた場所にあった流体であると の距離で、

の距離で、 の距離はΔt→0とすることで、

の距離はΔt→0とすることで、

としないと、

としないと、 > 根本の根 TOP> 1.流体力学におけるオイラー記述の適応条件についての1意見

> 根本の根 TOP> 1.流体力学におけるオイラー記述の適応条件についての1意見